名家故事|凌宇:我的学术经历

文章来源:湖南社科网 作者:曾梦芳 时间:2025-12-22 00:00:00编 者 按:湘楚大地,文脉悠长,一代代社科名家扎根学术、矢志求索,以思想之光廓清迷雾,以笃行之姿开辟新境,为我省哲学社会科学事业注入了沛然生机与深沉力量。湖南省社科联“名家故事”专栏自推出以来,持续记录这些学术生命的足迹与光华,前四辑反响热烈,今第五辑如约而至。愿这些浸润情怀与风骨的故事,激励后学勇担使命、接续奋进,共同推动社科事业蓬勃向前。

凌宇

我的学术经历

【名家简介】

凌宇,1945年生,男,湖南龙山人,苗族。1970年毕业于华东师范大学中文系,1978年考入北京大学中国现代文学专业,师从中国现代文学学科创始人之一的王瑶先生。1981年在湖南师范大学从事教学与科研工作。曾任湖南师范大学文学院教授,湖南省重点学科中国现当代文学学科带头人,博士生导师,湖南省作家协会副主席,中国现代文学研究会副会长,第九届、第十届全国人大代表。湖南省优秀社会科学专家,国务院政府特殊津贴享受者。在20世纪80年代即以研究现代小说大家沈从文而著称,代表性著作《从边城走向世界》《沈从文传》是沈从文研究领域的经典之作。在区域文化等领域,发表了《二三十年代乡土小说中的乡土意识》《沈从文创作的思想价值论》等重要学术论文。先后主持国家社科基金项目、国家教委人文社科基金项目等,主编《中国现代文学史》等多部教材。专著获北京大学郭枫文学奖,第一届中国高校人文社科优秀成果二等奖、湖南省第二届社会科学优秀成果二等奖,首届湖南省毛泽东文学奖。

一、求学经历:从华东师范大学到北京大学

1945年,我出生于湖南省龙山县内七乡,苗族人。1964年,我通过高考被华东师范大学中文系录取。那年,我从湘西大山深处出发,经过9个日夜、跋涉三千余里抵达上海,开启了长达6年的大学生活。当时在中文系任教的老师有许杰、施蛰存、徐中玉、钱谷融诸先生。

▲与沈从文合影

许杰、施蛰存先生已不再给学生讲课,我们只知道使用的教材《中国古代文学作品选》是施先生参与编写的。徐中玉先生虽仍给学生讲课,却不再主讲文艺理论,而改上《中国古代文学作品选》。只有钱先生仍在主讲中国现代文学。钱先生当时写了《论文学是人学》,名气很大,但他的文学观显然与当时张扬文学阶级性的时代主流背道而驰。按课程安排,我们年级共4个班,每班配一位老师,钱谷融先生分到了我们64级1班。钱先生当时已年过“不惑”,但尚未“知天命”,是典型的中年人。他在我眼里一表人才,举止儒雅,风度翩翩,衣着整洁;大眼浓眉,眸子清澈透着睿智,见人总是满面笑容。他的课讲得条理清晰、生动且充满人文情怀。给我印象最深的是对曹禺《雷雨》人物形象的分析,讲蘩漪的“雷雨”性格,讲周冲是“夏天里的一个春梦”,动情处堪称神采飞扬。在下意识与情感层面,钱先生的讲课在我心里已激起波澜,但在意识与知性层面,我却时刻保持着某种警觉。当时,电影《霓虹灯下的哨兵》火热上演,“裹着糖衣的炮弹”正不断给我们敲着警钟。就在这种意识与下意识、情感与理智分裂的情态下,我修完了钱先生主讲的《中国现代文学》课程。

1969年,中苏珍宝岛争夺战爆发,形势紧张。奉上级指示,学校开始战备疏散,钱先生被安排到我们班去上海郊县嘉定农村劳动。1970年初夏,我们从乡下返校,随后便是紧锣密鼓的毕业分配,7月我和同学们便离开华东师大,各奔东西了。

大学毕业后,我分配到湖南第一师范学校任教。8年后,“文革”结束后的第二年,全国恢复研究生招生,我考入北京大学中文系,师从王瑶、严家炎先生,攻读中国现代文学硕士学位,从此踏上了学术研究之路。当时正值中国社会发展的历史转折期,我们这一代人接受了真正意义上的精神洗礼。伴随着对中国现代文学史上作家作品的阅读,我开始从历史的迷雾中走出,认识到对许多作家作品以及包括钱先生在内的老一代中国现代文学研究者,必须进行价值重估。

▲1981年,北大现代文学专业研究生与导师合影

在我走上学术道路的过程中,对我影响最大的是王瑶先生和严家炎先生。他们的人格与学术品格都对我产生过很大影响。刚入北京大学时,对如何做学问一片茫然。当时,严家炎先生正和唐弢先生主编《中国现代文学史》,前两年与我们接触不多,直到写学位论文阶段,两位先生分工,由严家炎先生负责我的论文指导。严先生为人严肃,不苟言笑,每次见他,若你不提问题,他几乎无话可说,让人感到拘谨。但实际上,他内心是一位热情、和蔼可亲的长者。王瑶先生在我们面前也十分严肃,但一旦触及感兴趣的话题,便谈笑风生。在治学方面,两位先生未给我们开过专题课,而是让我们按书目读书,每学期交一篇读书报告,中期一次考试,最后是学位论文的开题与写作,他们看重学生自学,强调通读中国现代文学作品及相关文艺学、美学论著。王先生很少和我们谈如何做学问,每次我和钱理群、吴福辉去他家求教,他总是兴致勃勃地和我们大谈时政与文艺界动向,他善于捕捉报刊文论背后潜藏的信息,似乎是在通过非专业领域的问题开启我们的思维之径,从文字表象中抓住背后潜藏的意旨。

读研期间,每个学期,我和钱理群、吴福辉总去王先生家几次,聆听教诲。王先生和我们谈专业问题少,谈时事、文艺界相关人与事多,却给我们极大启迪。当然也谈专业问题,但具体而非抽象。如钱理群打算将鲁迅与进化论作为研究专题,王先生告诉他,要做这个专题,得先弄清进化论从达尔文生物进化论到西方社会达尔文主义的演进过程,以及进化论在19世纪末如何影响中国思想文化界,中国思想文化界又以何种方式接受这种影响,只有弄清这些问题,才可能谈鲁迅与进化论的关系。这在当时给我们极大震撼,抑制了浮躁情绪,让我明白治学基本原则:欲真正进入研究对象,碰到“问题”,必须首先占有与研究对象相关的全部资源。

▲与研究生同学合影

在中国现代文学研究界,曾有“北王南钱”之称,即作为学术领军人物,北有王瑶,南有钱谷融。就治学之道而言,又有“京派”与“海派”之分,王、钱二先生的治学风格,恰恰分别烙上“京派”与“海派”印记。“京派”重实证,立论根基稳重;“海派”重学术感悟,往往得风气之先。我有幸先后入两位先生门墙,在治学风格上似乎都得了些皮毛,就个人性情而言,我更接近“海派”,但我在沈从文研究中表现出的文献资料工作道行,实在拜王先生所赐。

二、“与其说我选择了沈从文,不如说沈从文研究选择了我”

1979年秋,我在北京大学师从王瑶、严家炎、乐黛云诸先生,攻读文学(中国现代文学研究方向)硕士学位,已有一年。按导师安排的读书计划,这时我们正开始阅读20世纪30年代的作家作品及有关史料。在研究生中,沈从文作品尚在必读之列。说来惭愧,直到这时,我才开始接触沈从文的创作。严格来说,我读沈从文的作品并非此时始。我早就知道沈从文这个名字,知道他是从我们湘西走出去的老作家,并知道在湘西老一辈的眼里,他属于“文曲星”一类角色。在我15岁那年,就读过他的一篇散文《过节和观灯》。少年时读过的时兴散文及其作者,后来大半都忘却了,这篇文章留给我的印象,却一直没有消失。

后来进了大学中文系,也读中国现代文学史。读了一年《中国现代文学史》,竟没有读过一篇沈从文的作品。但一旦开始认真阅读沈从文的作品,我便从中感到了一种极强烈的审美愉悦。尤其是他的以乡土为题材的创作,对湘西人生透骨的切入,一份淡远而又沉厚、平静而又强劲的乡土、民族乃至人类的悲悯与忧患情绪,那种不断创新的艺术表现才能,使我一读便不可收。

▲《从边城走向世界》

我心想:这是中国现代文学史上一位大师级作家!然而甫念及此,我又悚然而惊。这是不是我的偏爱?一种源于我的精神结构中的乡土文化因素与沈从文有着太多契合点的共鸣?也许我需要冷静。然而,再将沈从文放到中国现代作家群中反复比较与求索的结果,这种感觉非但未能发生动摇,反呈加强之势。于是,我下决心要进行沈从文研究了。并产生了拜访这位作家,向他请教一些有关问题的念头。

一个偶然的机会,我认识了萧离先生。当我得知萧离先生多年前即与沈从文先生相识,至今仍过从甚密时,便立即请他介绍我认识沈先生。萧离先生立即答应了,并嘱我先拟一个问题的清单,送沈先生过目,然后再约个时间见面。我立即动手,悬拟了20余个待请教的问题,寄给萧离先生,请他转呈沈先生。

1979年10月的一天上午,我跟着萧离先生来到小羊宜宾胡同5号见沈从文。小羊宜宾胡同5号是一个北京常见的小小四合院,却住了好几户人家,沈从文先生住东头两个小间。一间堆满杂物,中间夹出一条狭窄过道。进入里间,靠窗一张书桌,贴墙一张简易单人床,三两把木椅,一个衣橱,尽收眼底,一种无可掩饰的简陋与局促。只有临窗院坪里,一簇秋菊似乎正开得洒脱。“欢迎,欢迎。”沈先生早在房门口候着,他微笑着,轻轻拍着双手。萧离介绍我时说:“这是凌宇,里耶人。”沈从文说:“我去过里耶,那地方真美。那次乘船从龙潭去保靖,过里耶时,见一头小白山羊站在河边岩嘴上饮水,情怯怯的,让人替它捏一把汗。”我向沈先生说明来意后,他说:“你最好不要研究我,那都是写过时了的东西。”这次见面我带回了沈从文的书面答复。我特别注意到答复中有:“凡是用什么‘观点’作为批评基础的都没有说服力。因为都碰不到问题。”“你应当从欣赏出发,看能得到的是什么。不宜从此外去找原因。特别不宜把这些去问作者,作者在作品中已回答了一切。”

之后,我把问题和答复以《沈从文谈自己的创作》为题,发表于《中国现代文学研究丛刊》1980年第4期。又用一个月时间,我写出《沈从文小说的倾向性和艺术特色》,这是我研究沈从文的第一篇论文,也是三十年来国内第一篇研究沈从文创作的文章。论文首先论述沈从文小说的倾向性,接着从创作方法、人物心理刻画、语言风格、结构形式等方面论述沈从文小说的艺术特色。最后对沈从文小说进行评价,认为沈从文的小说在题材开拓、对乡村劳动人民形象的刻画、现实主义与浪漫主义的融合以及小说结构形式的创新等方面都做出了重要贡献,推动了现代小说的发展,在现代文学史上具有独特的地位和价值。同时我也指出了沈从文小说中的一些问题,但认为这些缺点不能掩盖其作品的艺术成就。

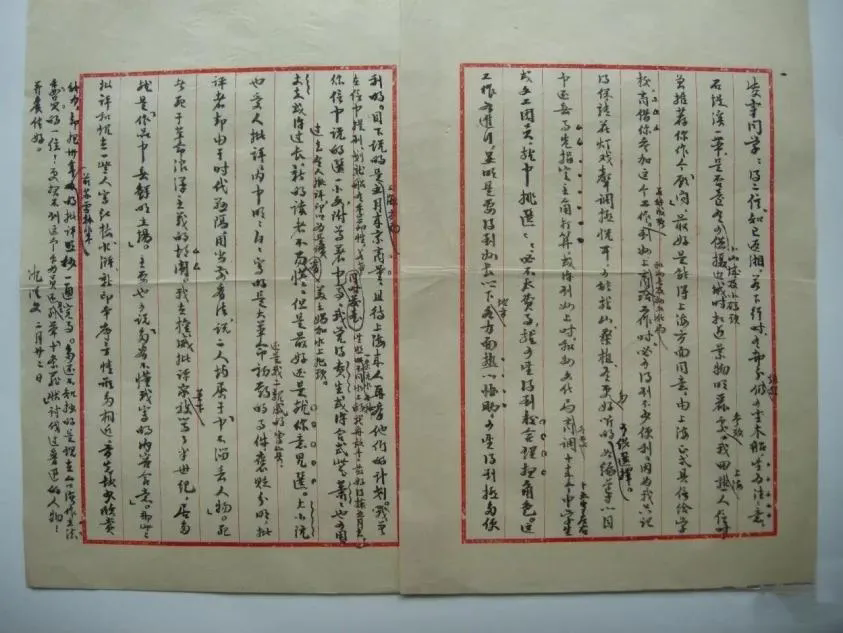

▲ 沈从文致凌宇信

我选择沈从文作为研究对象看似简单,其背后却有着并不简单的历史原因。简单是因为我的研究方向是中国现代文学,沈从文是现代作家,在通读他的作品及其相关研究资料后,感觉他及其创作具有巨大研究价值,便开始更多关注。不简单的原因有二:其一,自1949年至“文革”结束,大学中文系教材《中国现代文学史》几乎对其文学创作不置一词,即使论及,也只认其为一个有自己特色的作家。而我在通读他的作品后,产生大胆想法:沈从文创作的质与量当属中国现代一流作家之列。这种看法现在几乎成常识,当时却被视为异端,是思想解放运动给了我历史推动力。其二,从深处讲,我走上沈从文研究道路是一种历史必然。历史注定“文革”终结,也注定包括沈从文在内的中国现代作家必须获得重新评价。在这种必然的历史要求下,必然会出现重新评价沈从文的研究者。

我去新加坡访问时,当地报纸编辑问我为何选择研究沈从文,我回答,与其说我选择沈从文,不如说是沈从文研究选择了我。当时我具备两个研究沈从文的基本条件:其一,我正在攻读中国现代文学硕士学位,有学识基础;其二,沈从文创作中的湘西文化独特性,需要研究者了解这种文化背景。而我作为湘西本土出身的研究者,具有得天独厚的优势。虽在学识上不如同辈学者,但对湘西人生情状及文化背景的了解与体验,我不如许多同乡,却恰好同时满足了这两个条件。

▲在新加坡演讲

在我开始研究沈从文时,面对的是大量的空白。从1949年至“文革”结束,除人民文学出版社出过一本30余万字的《沈从文小说选集》外,其大量著述被历史尘封,国内任何一家图书馆、资料室都找不到沈从文著作目录。起始阶段,我只能去图书馆大量翻阅旧报刊,由于沈从文的许多著述是以笔名发表的,有时读到一篇文章或作品,从文字风格上感觉可能是沈从文的旧作,却又不敢贸然判定,便常当面求证于他。当我提及文章篇名时,他常“记不得了”,我便说文章内容或小说故事梗概,常常未等我说完,沈从文便拍手道:“是我的!是我的!”神气就像找到了失散已久的孩子。在这样的情形中,我形成了一份沈从文作品目录。与此同时,上海师范学院的邵华强、美国的金介甫也在做同样工作。80年代初金介甫来北京,我们将各自掌握的目录相互参照汇总,形成了一份包含沈从文90%作品的目录。

与我对沈从文的研究相比,我更看重对沈从文作品的发掘、收集、整理、编辑工作。因为个人研究只是“一家之言”,即便是“一家之言”,也必须建立在作家作品全貌的客观存在基础上。我编选过数种沈从文的选集和文集。其中,人民文学出版社出版的《沈从文小说选》《沈从文散文选》被列入“大学生必读书目”,四川人民出版社出版的《沈从文选集》得到沈从文首肯,他在送我的该选集第一卷扉页上留有亲笔题辞。1993年11月,北岳文艺出版社正式启动《沈从文全集》的编辑出版。我担任编辑委员会成员和特约编辑,具体负责《沈从文全集》第11、12、16、17卷的编辑工作。其中的文论编辑部分,为了找到文章的原始出处,我专程去北京,在北京图书馆泡了10多天。2002年12月《沈从文全集》由北岳文艺出版社出版,得到了学术界和出版界的广泛好评。全集出版后,又有不少沈从文佚文被发现,这是历史原因所致,这些佚文收入2020年12月出版的《沈从文全集》补遗卷中。

三、“前无古人后无来者”的硕士学位论文答辩

硕士学位论文开题时,我本打算专论沈从文,但由于王瑶先生不认同我对沈从文的看法,否定了论题,我只好改题为《中国现代抒情小说的审美特征》。论文由严家炎先生负责指导,具体写作过程王先生未曾参与。论文完成后,王先生因不认同我的观点,不同意提交答辩,后来在乐黛云先生调停下才同意。这是恢复高考后,北京大学首届硕士研究生毕业论文的一场答辩会。答辩从早上9点开始,一直持续到下午1点,答辩了10次,一篇硕士论文答辩用了4个小时。我常和人开玩笑说,在中国学位教育制度上,自有硕士答辩以来,我的答辩是前无古人后无来者。

在答辩的时候王瑶先生就开始提问,因为他不同意我的论文的基本结论,当时他提出的两个最基本最尖锐的问题:一是我在文章里面用到了“人性异化”这个观点。王瑶先生当时就说,按照你的这个观点,我们这些人都异化了?这是一个很尖锐的问题。这也难怪他会有这种思想观念,因为他年轻时代就是倾向于“左倾”的一个左翼作家和学者。王瑶先生提出的第二个问题是,你这篇论文写抒情小说,把沈从文和左翼作家放在一起进行论述,你把沈从文放在高于左翼作家这么一种地位,这个观点我们是不能接受的。然后他就谈他的观点和看法。

我就针对王瑶先生的观点和看法进行反驳,因为我感到如果再不进行辩护,就会影响到我的论文能不能通过的问题,当时就觉得不能再讲客气了,只好义无反顾了,带着豁出去了这么一层意思,针对他提出的问题作出了相应的回答。我陈述完毕后,王瑶先生说,你现在可以离开了,我们最后再讨论一下结果,最后以答辩委员会投票决定最后的结果。我就出去了。过了一会儿,他们叫我进去,然后宣布:你的论文全票通过。当时东北大学有两个老师到北京出差,得知在恢复高考后北京大学第一届硕士论文答辩,就来旁听。我答辩完出去后,他们也跟着我到外面,两个人都抓着我的手说,我们真佩服你的学术勇气!

因为我在答辩时反驳了王瑶先生,钱理群等人认为这是一种北大精神,后来钱理群多次在公开场合把它作为北大精神来进行宣讲,为什么这样说呢?一是因为一个学生敢于坚持自己的学术观点,不管是不是老师,不管是不是权威,敢于坚持“吾爱吾师,吾更爱真理”,这种精神和学术勇气很可贵。二是王瑶先生宽容的学术精神,作为一个大师级的学者,他虽然不同意你的观点,但最后他觉得你言之成理,他又能够包容你。

毕业后我回到长沙工作,就给王瑶先生写了一封信,说我这一生投身您的门下,感到非常幸运,从您的为人为学,学到了很多的东西。然后我就提到了答辩的事,我说,至今想来,我有悖于作为一个学生的传统之道,我不该和先生在当时那种情况下表现得那样慷慨激昂,大概就是这么一个意思。王瑶先生回信说,在学术上有不同的见解,此乃常事,不必挂怀,以你的才华,如果坚持下去,一定会有所成就,只是不可自视甚高。

其实,沈从文对王先生的现代文学史观及对他的评价也有微辞,两位先生之间的矛盾是特定历史情境中的必然。王先生对沈从文的看法,后来却有了重大转变。这种转变未体现在公开言论和私下言谈中,却表现在两个与我相关的生活细节里。一是1983年我去北京看望王先生,临别时他问我:“沈先生最近还好吗?”二是1988年我应邀参加北大80周年校庆,王先生听说我要来,特意嘱咐王得后找到我,晚上到他家吃饭。那天,钱理群、吴福辉、赵园、王得后和我聚会于王先生家,他十分高兴,当面对我们逐一进行语含褒奖的点评。

四、《从边城走向世界》和《沈从文传》的写作

1983年,北京出版社拟定了“中国现代作家传记丛书”的出版计划,沈从文列名其中。在该社召集的组稿会上,严家炎先生推荐我担任《沈从文传》的作者。不久便有约稿信来。这颇使我踌躇。虽然经过几年的独自摸索,有关沈从文研究的材料,我已积了一大堆,还先后发表了数十篇研究论文,专著《从边城走向世界——对作为文学家的沈从文的研究》也正在进行。然而,在这些工作中,我面对的主要是作品,且重在立“论”,其间有着研究者的许多自由。立“传”可不同了。

▲参加“中国现代文学传统”学术研讨会

作者所要面对的,主要是“人”而不是“文”,它不容许生平事迹的断裂,也不容许回避史实和随意想象。而这于我,却有着太多的空白。虽然,我也握有许多散见于文字材料的由沈先生自叙的生平的点、线,可就连这点线本身,许多地方尚语焉不详——囿于当时环境,或姑隐人名,或模糊其事。至于由“形”入“神”从整体上把握传主的神韵,就更难了。虽说我与沈先生有过多次接触,但每次都是来去匆匆,除留下一点表层印象,立传所需的作者与传主之间心灵的沟通,实在还相距遥远。眼下,着手这工作的第一步,自然是对作为“形”的传主外部人生轨迹的全面了解。而这,我以为首要的,当推传主本人的自叙了。于是,我有了与沈先生进行一次长谈的念头。那时沈先生虽已重病在身,但依旧同意了那次长谈。

1984年6月,沈从文与我,在他所居住的前门东大街的寓所里,每天上午有2至3小时,面对面地长谈,谈话长达10余日。每天谈话,主要是沈先生自述。我间或插入一两个听后仍旧不甚明了的问题。沈先生历数自己的过往行状,叙述得相当平静。惯常的湘西方言,话音轻微,逼得我非全神贯注不可。即便如此,就连我这个同乡,也仍然要不时求助于张先生这个义务翻译。沈先生似乎在极力抑制自己的感情,要拉开与自己历史的距离。然而,我自信我听出了——虽不敢说全部——隐伏在这平静叙述背后的感叹唏嘘与喜怒哀乐,并不时从这情感起伏的脉流里,感到与沈先生心灵距离的缩短。

这10余日的谈话,我留下的笔录就有厚厚一叠。它澄清了许多我过去感到模糊的东西,也获悉了许多过去从未见于文字材料,并不为外人所知的事实。这些材料的绝大部分,后来都被我用到《沈从文传》里去了。同样使我不能忘怀的,是每天谈话中必有的一两次短暂休息。虽名为休息,却仍是谈话,只不过逸出了有关沈先生生平的范围而已。似乎这时,主客间更少拘束。记得最初几次与沈先生见面时,我还不敢放肆,常常是正襟危坐,目不旁瞬,每句话总要掂量掂量才出口,颇有点“君子”之风。现在却有点不同了。也许我骨子里也仍是一个“乡下人”,人一熟了,就难免露出野猴儿心性。每当这时,我总是游目四瞩,朝周围的书橱瞄瞄,见到自己熟悉或感兴趣的书籍,便随意走动,不经主人同意,抽出便翻。又常常灵机一动,头脑里冒出一两个有关这书及其作者的问题。

▲在书房工作

1985年3月13日,《从边城走向世界》一书脱稿。同年12月,《从边城走向世界:对作为文学家的沈从文的研究》由生活·读书·新知三联书店出版。

同年冬,我开始动手写《沈从文传》。“引子”写成,适逢一朋友来访,看过后说:“这不行。”这无异于当头一瓢冷水,原有的一气写成的打算便彻底动摇了。于是便暂时搁置。之后,我重新开始写作《沈从文传》。从1986年秋冬至1987年夏,几乎有一年,我闭门不出,一门心思地写起《沈从文传》来。

1987年夏,稿成。10月,我将打印好的《沈从文传》带到北京,送交北京十月文艺出版社,同时面呈沈先生,想听听他对全书的整体印象,也想趁传主健在,校正书稿中一些时间、人名、事件的不确处。一个星期后,我按事先约定再去沈家。一见面,张兆和先生便对我说:“这几天,你可把老先生折腾苦了。一拿起你的书稿便不肯放手,连每天上午例行的睡眠也取消了。……老先生对书稿有看法。”“……很不错,很不错。”沈先生轻轻地说。翻开沈先生已过目的书稿,上面留下不少用铅笔校改的字迹,歪歪斜斜,笔画已不中规矩,难辨轻重。但凡校改过的地方,除却对时间、人名、地名讹误处的校正,凡属可能牵动我对传主整体认识与把握的地方——无论这把握是否准确——一处改动也没有。

▲在沈从文墓地前

在沈从文研究过程中,我感受最深的有三点:其一,必须尊重自己的阅读感知。我之所以对沈从文研究产生兴趣,就得益于这种阅读感知。进入北大后,通读现代作家作品,沈从文的著述给我以强烈震撼,让我觉得他的创作在中国现代文学史上属一流。正是出于对阅读感知的尊重,才有了后来的研究。其二,不带先入之见,重返历史现场。沈从文曾说:“你应当从欣赏出发,看看能得到的是什么?不宜从此外去找原因。”要从欣赏出发,得到些什么,必须重返沈从文书写及其书写对象的历史现场,才能见出其创作的普遍性与独特性。由此,我触发了一种学术感知:研究方法必须对象化。研究左翼作家与左翼文学,离不开政治—阶级论视角;研究施蛰存的心理小说,则离不开弗洛伊德心理学分析模式。其三,人与人之间的理解的艰难。沈从文一生感慨于人与人之间、民族与民族之间相互理解的艰难,渴望寻求心灵沟通。在研究者与研究对象之间,也有一个心灵沟通问题。沈从文临终前,在给我的两封信中,批评我还不能从深处抓住他的弱点。这弱点究竟是什么?我虽能说出自己的感知,其他研究者也有各自理解,但深藏的弱点恐怕永远是个历史之谜。

五、当代文学“客串”与古典文学研究

我的专业领域是中国现当代文学,主要研究方向是中国现代文学。我对当代文学的评论与古典文学的研究均与个人兴趣有关。20世纪80年代中期,文坛已热得有些灼人起来。文学创作已越过“伤痕文学”“反思文学”阶段,创作方法上的多元格局开始形成;西方各种文学思潮的引入,理论界正兴起“方法论热”;由我所认识的韩少功等人倡导的“寻根文学”,在创作实践与理论批评两方面所引发的持续争论等等,已搅得一些人“六神无主”、无所适从。亢奋中夹着困惑与痛苦,一种从无选择痛苦脱出后,所面临的选择的困惑与痛苦。

这种情势引发了我参与当代文学评论的冲动,我参与当代文学评论,写出的几篇有关湖南作家的评论,获得创作界与学界一些好评。《重建楚文学的神话系统》一文获《上海文学》评论奖,这是我的一部学术论文集,其中一部分就属当代文学批评,涉及的作家有汪曾祺、孙健忠、叶蔚林、韩少功、何立伟、蔡测海等。后来我不再弄当代评论,是因我对“寻根文学”后的当代文学创作取向感到厌倦。我是一个人文主义者,文学创作的旨归应是对人类存在的现实关怀与终极关怀,而20世纪90年代文学创作中出现的消解文学人文使命、玩儿文学乃至身体写作的倾向。于是我转回了我的本行,对当代文学的评论不过是一种“客串”。

▲《凌宇文集》

20世纪90年代,我出版了《符号——生命的虚妄与辉煌》一书,这本书重新解读了《三国演义》的文化意蕴。这一工作完全是一种偶然。我自小便喜爱《三国演义》,少年时代我曾读得如痴如醉,还曾到处搜罗有关三国人物的图本,描红似的画过许多人物图像。其时,恰逢电视连续剧《三国演义》的热播,我满怀兴趣地看完。过程中,我头脑中不断涌现关于《三国演义》内涵的许多问题,这些问题与历来研究已形成的学术共识相矛盾,于是我带着相关问题去查阅资料,将罗贯中的原著本《三国志通俗演义》与毛宗岗的修订本《三国演义》作比照式阅读,结果发现相关资料与比照阅读显示的异同都证实了我对原有定论的怀疑。例如,“尊刘反曹”向来被认为是贯穿《三国演义》的情感主线,但实际上,在诸葛亮病逝五丈原之前,这确是情感走向,而在这之后,则将三国等同春秋列国,视为一律,而非厚此薄彼。虽然毛宗岗欲延续尊刘反曹这一情感线索,却是改不胜改。此外,《三国演义》是一部政治伦理小说,我也想通过小说中的伦理叙写,寄托自己对当下民族道德重构的思考。我对自己这次越界之举,私心里还真有几分得意。

▲指导学生

由于我的研究对象是沈从文,我也较早关注到区域文化与文学的关系。20世纪90年代中期,我和罗成琰一起,在湖南教育出版社出版了一套《二十世纪中国文学与区域文化丛书》,丛书邀请严家炎先生任主编,王富仁、钱理群、凌宇、吴福辉、陈平原、王晓明、赵园、陈思和、李庆西、季红真、罗成琰、颜雄为副主编、编委。这是一个今天看来,堪称阵容奢华的编委会。该丛书后来在学界产生了广泛影响。

尽管就我的学术研究而言,中国现代文学是我的专攻,当代文学与古代文学研究,于我只是一种“客串”与“偶然”,从未不自量力地想成为融古、现、当代文学研究于一身的学者。但凡熟悉与了解我学术研究的人,不难发现这三者之间,有一种贯通的学术立场与研究方法。这一学术立场,便是人文主义的价值观。这一研究方法,愈到后来便愈为自觉的文化学批评方法。我始终认为,文学是人学。对人之存在的现实关怀与终极关怀,是文学的历史使命与天职。

六、“淡出江湖”:晚年诗词写作与书法创作

退休后,我淡出学界,沉于诗词和书法创作。2024年8月,《醉晚晴诗词文赋楹联集》一书由岳麓书社出版,该书收入了我晚年在诗词文赋以及楹联方面的创作,并收有我晚年创作的书法作品。我晚年写诗词赋创作主要是为怡情悦性,全无名利考量,既不想借此博取诗人、词人之名,也不想借此谋生,甚至没有在报刊上公开发表的欲望。只是借助古文体抒发感慨,给熟人、朋友看看,从中获得乐趣。起初,我一时兴之所至,尝试着填了几首词,全然不顾声律,只是按词谱规定的字、句数与句式排比、对仗要求来写。一位旧友看后指出十余处不合平仄。这反使我来了劲头,回头对诗词格律知识进行了一番恶补。好在这属于诗词写作中语音操作层面的东西,虽复杂却不十分难于把握。

我以为,格律诗词的写作,涉及三个层面。一是技术层面,即音韵格律。二是语言感觉层面。这既指语词整体上要有古意,也指诸多特殊向法、句型的自觉运用。三是胸襟情怀与意境营造。第一个层面靠的是音韵学知识,第二个层面拿的是语言悟性。第三个层面取决于人格修养与艺术造诣。三个层面的难度依次递进。虽然第一个层面强调的不过是 “依章办事”,但格律诗词的音乐性却由此而生。我的主要研究方向是中国现代文学。过去,由于受“五四”以来中国新文学的长期熏陶,我对古代诗词格律束缚思想与情感表达这一几成定论的判断信之不疑。当我试着写了几首词后,才深切感到,诗词格律是中华民族祖祖辈辈经数千年的探索积累,对汉语语音规律有透骨的把握。同时明白了当年闻一多先生为什么会醉心于“戴着镣铐的跳舞”。也明白了自“五四”以来新诗在诗歌形式上未能取得完全成功的原因所在。

▲外出考察

任何一种文学创作,都与作者的人生经历(学术研究也是一种人生经历)相关,我的诗词写作也是如此。《沁园春•里耶组词》所写里耶,是我的故乡。那里出土了37000余秦简,堪称一种神迹。因为在过去,里耶不过是一个自古以来被视为荒蛮之地的边陲小镇,几乎不为外人所知,也不见于历代正史典籍。这一重大考古发现,无异于石破天惊,令人起匪夷所思之感。我的《沁园春•里耶组词》,就是以里耶自古及今的历史变迁为经,以湘西少数民族的历史际遇为纬编织而成。前者属史实,后者自然与我的民族身份与人生经历相关。词中所云:“叹千载,竟默然失语,独处湘边”明写其地的历史遭际,却暗喻湘西少数民族的历史命运。其余如“更何忍,反蛮夷视我,化外孤悬”,“胆识情怀,风骚文采,亦敢中原试比肩”,更是直抒胸臆。

《莺啼序》是就沈从文先生与夫人张兆和女士的人生经历有感而发。这自然与我的学术研究相关。2007年5月,张兆和女士骨灰迁回湘西,与沈从文先生骨灰合葬。回忆两人的人生与情感经历,实令人感叹唏嘘。2008年1月,湖南遭遇冰灾期间,户外天寒地冻,家中又遇停电,枯坐家中,一时心血来潮,遂得此序。写时心血沸涌,竟不觉其寒。没有对沈从文人生传奇及夫妇二人情感经历的长期研究与揣摩感受,当然不可能写成这样一首《莺啼序》。

《湘西颂》《涉江楼记》《凤凰赋》《莺啼序·沈张墓地感怀》等均是应邀为景点而作。现在全国各地大搞旅游开发,湘西旅游资源丰富,而文化品质是旅游开发的重要考量因素。诗词歌赋是文化的重要形式之一,因此,我写作这些诗文也为湘西旅游开发尽一份力,其中大多已勒石刊出。

书法,应该说也是我停止学术研究以后的一个“副产品”。这和我写诗词是完全息息相关的。书法和文学创作都属于艺术范畴,在我练习书法的过程中,我感觉作为一种艺术,这两者内在完全是相通的。不管是文学作品还是书法作品,应该都是自己人格的形成。

总之我认为,事功也罢,文章也罢,都不过过眼烟云,真正让人昂首无愧于天、低头无愧于地、直面无愧于人的,只有人的品格、德行、风骨。

名家故事

事功也罢,文章也罢,都不过过眼烟云,真正让人昂首无愧于天、低头无愧于地、直面无愧于人的,只有人的品格、德行、风骨。

主要学术成就附录

专著

《从边城走向世界:对作为文学家的沈从文的研究》,生活·读书·新知三联书店1985年版

《沈从文传:生命之火长明》,北京十月文艺出版社1988年版

《重建楚文学的神话系统》,湖南文艺出版社1995年版

《符号——生命的虚妄与辉煌:<三国演义>的文化意蕴》,湖南师范大学出版社1997年版

《凌宇文集》四卷本,湖南文艺出版社2016年版

《醉晚晴诗词文赋楹联集》,岳麓书社2024年版

论文

《沈从文小说的倾向性和艺术特色》,《中国现代文学研究丛刊》1980年第3期

《中国现代抒情小说的发展轨迹及其人生内容的审美选择》,《中国现代文学研究丛刊》1983年第2期

《从民族古井里汲取新鲜泉水》,《中国现代文学研究丛刊》1985第3期

《从苗汉文化和中西文化的撞击看沈从文》,《文艺研究》1986第2期

《重建楚文学的神话系统》,《上海文学》1986年第6期

《走出自己的影子——蔡测海小说集<母船>序》,《民族文学研究》1987年第2期

《沈从文小说的叙事模式及其文化意蕴》,《中国现代文学研究丛刊》1992第4期

《<狂人日记>人物形象与主题的生成机制》,《鲁迅研究月刊》1992年第11期

《二三十年代乡土小说中的乡土意识》,《文学评论》2000年第4期

《沈从文创作的思想价值论——写在沈从文百年诞辰之际》,《文学评论》2002年第6期

- 省社科联开展“大手牵小手共读简牍”活动,以文脉润心培育时代新人

- 2026年湖南省社科联系统工作会议召开 刘红兵出席并讲话

- 秉承初心开新局 勇担使命谱华章——2025年湖南省社科联系统工作综述

- 第四届湖南正能量“五个十佳”网络精品评选开始 省社科联系统3个作品入围

- “《船山学刊》创刊110周年暨船山思想的当代价值学术研讨会”综述

- “十五五”规划与中国哲学社会科学自主知识体系构建学术研讨会在太原举行

- 毛万春在省社科联调研:发挥界别特色 全力服务“十五五”良好开局

- 新质生产力如何赋能湘西文旅?省社会科学界学术年会湘西专场举行

- 元宵灯谜映文化 理论竞答润民心

- 湘潭市社科联传达学习全省社科联系统工作会议精神

- “长株潭社科智库联盟·湘潭碧泉智库”建设成效初显

- 长株潭社科智库联盟·湘潭碧泉智库正式启航

- 湘西州社科界集中学习党的二十届四中全会精神

- 湘潭职业院校社科联盟成立

- 探寻家园之美,赋能古镇新生 “寻找家园深处的美丽”专家沙龙在靖港举行

- “湖湘大学堂·名家讲坛”走进娄底 分享美育的守正创新