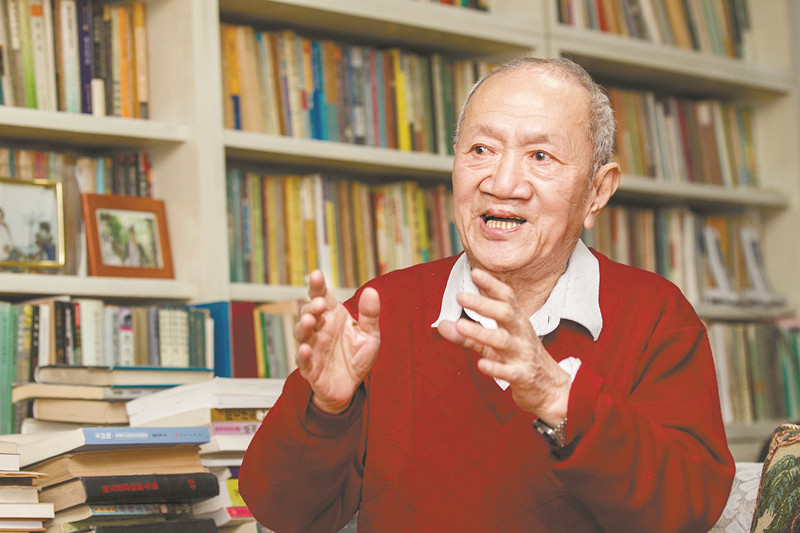

访谈:中国人民大学教授陈先达

文章来源:《中国社会科学报》2013年12月30日 作者:李潇潇 时间:2014-02-19 08:00:00

每天东方欲晓和晚霞满天时分,在中国人民大学校园静谧的小路上,总有一位衣着简朴、满头银发、步伐稳健的老者遛弯儿。这位老者就是著名哲学家、中国人民大学教授陈先达,“遛弯儿”已成为他哲学思考的一种独特方式。

陈先达是新中国培养的第一批马克思主义哲学家。这位从事马克思主义教学、理论研究近60年的老人,对自己的职业和研究有着深厚的感情和真诚的信仰,力求做到专业、职业和信仰三位一体。

走向历史深处:深入分析马克思

异化理论和人道主义思想的关联

20世纪70年代末以来,陈先达一直潜心于马克思主义哲学经典著作解读和哲学史研究。其代表作《走向历史的深处——马克思历史观研究》曾被誉为是对“马克思唯物史观的学术寻根”,是反映改革开放以来中国马克思主义哲学研究领域“学术进展和学术成就”的具有“最重要影响”的六部“哲学论著”之一。

陈先达后来在《哲学心语——我的哲学人生》中回忆,他转向马克思主义哲学史研究,并把这本研究马克思历史观的书取名《走向历史的深处》,并非无的放矢,这一论题与当时国内外瞩目的重大理论问题和理论思潮密切相关。马克思早期思想的评价问题、马克思的历史观及其形成的实际历史过程、人道主义、异化问题等,都是马克思主义哲学史上的理论难题。20世纪80年代在对十年“文革”进行历史反思时,形成了人道主义和异化问题的探讨热点,一些人把马克思主义人道主义化,片面理解马克思的异化理论,这显然曲解了马克思的实际思想历程。

为了揭穿这种认识上的错误,陈先达站在真正的马克思主义立场上,深入分析马克思异化理论和人道主义思想的关联,强调“不从历史着手,很难说清楚这个问题”。他结合《1844年经济学哲学手稿》思想在唯物史观创立中的作用,浓墨重彩地对马克思异化劳动理论的特色及其历史地位进行分析,将其置于唯物史观形成的历史进程中予以阐述。此外,针对当时一些学者把文化心理结构、自我意识或者主体性作为历史的深层结构,并以此作为理论工具和社会分析方法来分析社会现象和社会问题的“时髦”现象,陈先达指出:“主体性、自我意识、文化心理结构对于理解历史非常重要,但仍属历史活动的表层,唯物史观所要解决的,正是表层后面深层的东西——揭示决定文化和人的意识的深层结构,揭示社会历史的规律性。”这些观点在经历了历史的风雨洗礼和大浪淘沙后,愈来愈显示出他的卓尔不群和远见卓识。

家国情怀:

马克思主义学者的至真追求

陈先达在不同场合多次强调:“对于社会主义国家来说,没有任何一个学科比我们的专业更关系到社会主义国家的命运和前途。飞机、原子弹、航空母舰对保卫社会主义国家非常重要,它可以防止外敌入侵,防止外国势力以武力颠覆我们的政权。可是再强大的原子弹、卫星、航母,都不可能保证社会主义不变颜色。因为军事力量不能防止‘西化’思潮的入侵;也不能用军事力量强迫从内心对一种社会制度的价值认同。”这是一个真正的马克思主义理论工作者真实情怀的流露。

陈先达一直强调,马克思主义理论工作者要自信、自强、自尊,就要做到“顶天”、“立地”。“顶天”就是要认真学习、阅读、钻研马克思主义经典著作,要加强马克思主义理论修养;“立地”就是要关注社会现实,接地气。这对马克思主义极其重要。马克思主义时代化、民族化、大众化,就是接地气。时代化,接世界之气;民族化,接中国本土之气;大众化,接大众之气。

陈先达认为马克思主义研究不仅是一项严肃的学术研究工作,而且是最具实践性的学术研究工作。只有自强,加强自身的理论修养和对实际问题的了解,我们才有自尊的资本,才有自信的底气。

正如有学者评价陈先达:在马克思主义哲学研究中表现出担当意识、思想境界、理论情怀和探索精神,其学术研究与政治信仰高度融为一体,有着学术追求与时代、国家的担当高度统一的坚定品格和铮铮铁骨,体现了一位光明磊落的马克思主义学者对国家、对民族、对学术的至真追求。

回归生活:

让高深的哲学术语融入具体生活

花甲之年后,陈先达愈来愈自由而奔放,愈来愈喜欢并习惯于随笔这种文体。2013年,《陈先达哲学随笔》(六卷本)问世,陈先达说这是自己丰收的年景。在谈到自己的随笔写作时,陈先达强调这是“自己在说话,是说我自己的话”。他喜欢这些文字,仿佛“老年得子”般偏爱。他历来主张文章要通俗易懂,不要用生僻的词语,不要让人如读天书、捉摸不透。他还有过一个有趣的比喻:“不能流通的货币,票面价值再高也是近乎废纸。”

陈先达的哲学随笔把“哲学的深沉、文学的优美、历史的丰富”结合在一起,非常自觉地去联系实际、干预生活、贴近群众,让高深的哲学术语融会于一件件具体的生活事件当中,以俗见雅,以浅见深,以简单见复杂,以平和见尖锐,因而拥有了更为广泛的读者群,好评如潮。这些“小品文”,是宣传和坚持马克思主义的一种“新式武器”。有学者说陈先达的哲学随笔延续艾思奇以降的写作风格,践行毛泽东关于马克思主义哲学中国化的要求,为当前马克思主义哲学的中国化、时代化、大众化作出了可贵的表率。

陈先达在哲学上的成就不仅体现在他的学术论著中,也表现在他的诗词中。他特别擅长格律诗,且在哲学中有诗的意境,在诗中有哲学的探索。陈先达的哲学研究融科学家的理智与诗人的悟性于一体,其诗词创作兼具文学的审美情趣和哲学的批判精神。哲学如诗,诗中有哲学,二者相映成趣,构成了他哲学品格的重要维度。

创新与求是并重,析理与论道相融。对于一名马克思主义学者而言,陈先达始终坚持按照马克思主义的立场、观点、方法创造性地回答时代提出的新问题,践行“关注现实、研究现实”的学术研究路径。

- 2026年湖南省社科联系统工作会议召开 刘红兵出席并讲话

- 秉承初心开新局 勇担使命谱华章——2025年湖南省社科联系统工作综述

- 第四届湖南正能量“五个十佳”网络精品评选开始 省社科联系统3个作品入围

- “《船山学刊》创刊110周年暨船山思想的当代价值学术研讨会”综述

- “十五五”规划与中国哲学社会科学自主知识体系构建学术研讨会在太原举行

- 毛万春在省社科联调研:发挥界别特色 全力服务“十五五”良好开局

- 新质生产力如何赋能湘西文旅?省社会科学界学术年会湘西专场举行

- 聚焦博物馆守正与创新,赋能文博高质量发展

- 湘潭市社科联传达学习全省社科联系统工作会议精神

- “长株潭社科智库联盟·湘潭碧泉智库”建设成效初显

- 长株潭社科智库联盟·湘潭碧泉智库正式启航

- 湘西州社科界集中学习党的二十届四中全会精神

- 湘潭职业院校社科联盟成立

- 探寻家园之美,赋能古镇新生 “寻找家园深处的美丽”专家沙龙在靖港举行

- “湖湘大学堂·名家讲坛”走进娄底 分享美育的守正创新

- 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书画展在湖南图书馆开幕