许 彦:区域合作视角下的西部民族地区反贫困

文章来源:湖南社科网 作者:许 彦 时间:2013-09-11 21:44:25西部民族地区众多,贫困问题严重,是我国绝对贫困人口继续存在且高度集中、少数民族贫困最严重的区域,是我国贫困发生率最高、贫困强度指数最大、返贫率最高的区域。基于此,西部民族地区也成为我国实施反贫困战略的重点地区。近年来,在《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》、《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》指导下,我国政府通过扶贫攻坚、扶贫开发,这些地区的贫困状况得到了较大缓解,部分地区已经解决了生存问题,但能力贫困、机会贫困的问题仍然是困扰学界和政府的重大理论和实践问题。对此,众多学者从不同角度提出了许多建设性的观点和意见,成果汗牛充栋。但多数研究都将思维固化在某一区域(某省、某区或某州)的反贫困,且受制于区域本身的条件制约而一筹莫展。在 “5·12”汶川大地震后的恢复重建中,对口援建政策彻底改变了一个区域的现在和未来,这同时也给了我们一个启示,通过区域合作来推进西部民族地区的持续发展,将是解决能力贫困和机会贫困难题的有效路径选择。

一、西部民族地区反贫困的“三难”

(一)转变传统思想难

西部少数民族文化大多具有宗教色彩,各少数民族大多是以民族群体的形式信仰某一宗教,且在相当长的一段时期内,民族宗教仍然会沿着传统轨迹演化,仍然会保持着较为浓厚的传统色彩。在实践中,民族宗教对民族传统文化的现代性转型在某种程度上不是发挥积极的促进作用,而是起着深层次的制约作用,既限制了民族地区与其他地区的文化交流,又制约了文化对经济的促进作用。

同时,在多数地区的少数民族中,传统观念仍然占据着主导地位,在文化心态上还存在一定的不适应和消极心理。如出现以不变应万变,甚至想回到传统的思想情绪,对民族传统文化现代化发展方向存在困惑和疑虑;出现过分强调文化的“民族性”或所谓“纯粹性”,拒斥外来异质文化的思想情绪;还出现敌对势力利用并引导民族分界意识消极发展,通过促使少数民族认同转向、认同形式转变制造分裂舆论和社会心理基础的问题等。客观上在意识形态领域,为从根本上解决贫困问题设置了一扇门。

另外,西部民族地区由于长期的地理封闭,现代市场经济意识难以成为当地的共识。这主要体现为以下三个方面:一是西部地区“安土重迁”的思想也比较严重,人们长期居住在一个地区,而不愿走出去。二是理财观念和信用观念落后。在很多地区,由于人们在历史上受到高利贷的剥削,人们无法理解价值运动、资金增殖和货币信用的概念,信用观念淡薄,直接影响了信贷资金的效能。三是人们的消费观念与市场经济的要求不相符。如西部地区的部分少数民族群众宁肯将有限的资金完全消费于婚丧嫁娶,也不愿将之投入于再生产。

(二)增加投资难

西部民族地区经济发展落后,金融发展严重滞后,从而也严重制约了资本的流入。这表现为:第一,西部民族地区货币化程度低。货币化程度是指社会产品、劳务中用货币支付部分所占的比重。货币化的基础是商品化。货币化程度低的背景就是商品经济不发达,经济生活中借助于货币手段的程度较低。第二,西部民族地区的金融具有二元结构——现代金融与传统金融并存,一方面是现代经营管理方式为特征的金融机构、市场的运行;另一方面又存在广泛的根植于乡村经济的民间信贷活动。第三,金融市场的发育不良。一是金融工具不足、落后;二是市场封闭,市场之间沟通不足,处于分割状态。第四,金融的行政管制明显。金融机构的设置、金融市场运行、金融工具的创新受到行政性约束,利率、汇率等金融杠杆的运用受到严格的行政管制。与金融的行政管制相对应的就是缺乏竞争,金融领域基本上处于国家垄断的状态中。这些问题,使得地区间的资本流动受到限制,外部资金很难融入西部民族地区,即使融资到西部民族地区,资金的运作效率也受到了影响。

(三)提升人口素质难

我国每10万人中受过高中教育的少数民族,平均为12017人,比全国少2654人;受过高等教育的少数民族,平均为3241人,比全国少301人。总的来讲,西部民族地区少数民族人口比重高于全国,因此,西部民族地区平均受教育的程度要低于其他地区,从而导致劳动力素质相对较低。

但值得注意的是,在总体劳动力素质不高的情况下,西部民族地区还存在大量高素质人才流失的现象。这主要表现在两方面:一方面西部高素质人才流入和流出比例不协调,例如,宁夏1990—1999年间出资培养的博士几乎全部流失,其中宁夏大学10年来流失人才186人,学术骨干147人,学科带头人10人,且都在45岁以下,其中博士学位者44人,硕士学位者136人,近五年来,甘肃省高校流出的具有高级职称或具有博士、硕士学位的教学科研人员共计398人,而同期流入只有203人,逆差为195人。另一方面,西部生源地的大中专毕业生流回民族地区的比例比较低,例如新疆每年考入内地大中专院校的大学生在4500人以上,但毕业后回疆工作者每年不足2000人,大部分优秀毕业生和新疆紧缺专业的毕业生都留在了内地,宁夏每年在外地培养的2500名大学生,能返回宁夏者不足一半,尤其是理工科毕业生返回的更少,不到总数的40%。

二、区域合作是破解“三难”的有效路径

反贫困作为一个系统工程,要追求经济与社会同步发展;既要物质环境的改变,也要人的“改变”;既要政府“输血”,也要自身能“造血”。反贫困需要破解“三难”之局,理论和实践表明,区域合作是破解“三难”之局的路径选择。

(一)区域合作中的文化交流

通常文化的发展变革是由于经济的发展和变革影响的,但文化的发展并非经济发展的被动反映。从历史上看,文化变革的历程,比经济变革和政治变革的时限都要长。在经济全球化和知识经济背景下,文化作为一种重要资源,正愈来愈影响着区域经济增长过程,推动着区域经济增长方式的转型。文化渗透到区域经济协调的各因素的过程中,整合区域经济协调发展的诸因素;而诸因素所表现出来的作用,也进一步表明了文化的效应。

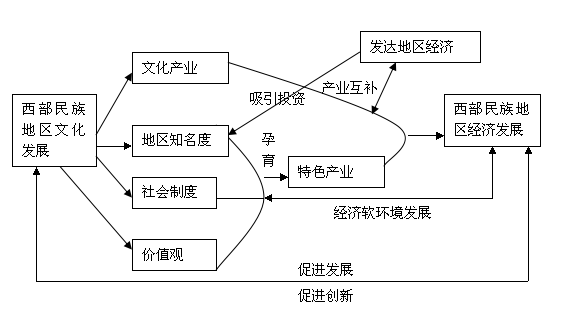

我国西部民族地区地域辽阔,包括陕、甘、宁、青、新、藏、滇、川、黔、渝等行政区域内散聚或聚居的51个少数民族,是文化资源富集地区,文化资源积淀深厚,具有鲜明的地域特色和巨大的经济开发价值。截止2005年,在中国已认定的102个国家历史文化名城中和1271个全国重点文物保护单位中,西部地区分别有31个和395个,西部民族地区地域文化形态及其文化资源深刻地影响经济增长,推动经济发展方式的转型。因此,在西部民族地区反贫困的区域合作过程中不能忽视文化的作用。在区域合作中,文化的发展对西部民族地区经济发展具有重要作用,具体经济效应的产生过程可以用下图1-1表示。

图1-1 文化发展在反贫困中的作用

西部民族地区发展民族文化可以促进文化产业和特色产业的形成和发展,并在这一效应产生和深化的过程中,又可以极大地促进区域合作。

1.文化的发展可以提高西部民族地区的知名度,影响人们的价值观和社会制度,吸引外来资本,这对于改善能力贫困和机会贫困意义重大。

西部民族地区的封闭意识形成了各民族自身与经济发展不协调的价值观,这长期阻碍了国家内外、民族内外和地区内外的沟通与交流,限制了其他地区资本向西部民族地区的流入。通过文化交流,可以提高西部民族地区的知名度,吸引外部人口、资金,增加西部民族地区与其他地区的交流机会,培养西部民族地区人们的市场经济意识,改变其价值观。

另外,西部民族地区的规章制度和经济体制改革相对滞后。除了国家的宏观经济政策外,民族地区的发展还受地方性政策的影响,这是决定民族地区经济发展水平和速度的直接性原因。一些民族地区行政官员的观念、思维依然停留在计划经济体制时代,思想僵化、呆板,缺乏进取性和创新性。观念上的滞后表现在行为上,即过分强调行政审批和行政程序,在允许的空间下不敢进行制度创新,对企业行政干预过多,乱摊派、乱收费现象严重,制度的随意性较强,稳定性、持续性差。这就使得西部民族地区吸引资本,发展经济上难上加难。通过文化交流,可以有效地提升各少数民族的市场经济意识,从而影响经济政策和制度的制定,改善经济发展的软环境。

2.西部民族地区的文化资源优势为基础形成的产业与其他地区产业容易产生互补性。作为文化与经济相融合的产物,文化产业被公认为“朝阳产业”,它具有附加值高、难以复制等特点,是落后地区实现跨越发展的重要途径。目前美国各类文化产值约占GDP的25%,为美国第二大产业,意大利约为25%,日本约占17%,英国约为10%。

西部民族地区具有民族文化资源和历史文化资源的优势,这是我国中东部地区所没有的。首先在民族文化资源方面,西部民族地区在历史的发展长河中,各民族形成了具有本民族独具特色的风情文化,这些文化种类繁多,精彩纷呈,是中华民族历史上灿烂的瑰宝。如少数民族“以歌养心,以舞养身,以酒养神”所形成的各自独特的民族节日文化、民族服饰文化、民族歌舞文化、民族建筑文化、民族饮食文化、民族婚俗文化和民族耕作文化等等。在历史文化资源方面,西部为古老文明的发祥地,是多种文明的交融带,名胜古迹不可胜数,现代中国革命的历史也在西部写下了浓墨重彩的一章。这些丰富的历史文化资源,足以把游人引上一条历史文化的“朝圣”之路。这对具有一定文化素养的国内外游客可谓是真正的“文化之旅”。因此,西部民族地区的文化产业无论民族文化还是历史文化都可以与中东部地区的文化产业形成互补。

其次,西部民族地区具有自然生态资源优势,这种优势基础上形成的特色产业——特色旅游产业与中东部产业也具有互补性。西部民族地区神奇的山光水色、森林草原、奇石异洞、荒漠戈壁、飞瀑流泉、阳光海滩、旅游气候、生物资源等原生性自然生态系统所凝固的景观,除了其感观上的赏心悦目,更以它丰富的美学、科学及文化内涵吸引游客。其形态特征、生态环境和旅游功能都具有不可代替性、不可复制性和不可移植性。西部民族地区待开发的奇山异水分布之广,种类之多,其自然资源开发潜力和生态之旅空间之大,都具有我国其它地区乃至世界许多国家不可类比的“后发优势”。这种生态资源优势形成的特色产业也是中东部地区没有的,与中东部地区的现代工业具有互补性,这种互补性有利于西部民族地区与中东部地区的协调发展。

西部民族地区这两方面的资源优势所形成的文化产业和特色产业是其他地区所没有的,在中国境内具有独有性和不可替代性,从而也具有垄断性,而中东部地区现代工业也是西部地区最薄弱的环节,这种互补性促使中东部地区和西部民族地区的经济协作发展,从而推进反贫困进程。

3.文化产业是推动传统产业升级换代的重要力量,这是吸引外部资金的重要原因,也是区域合作的重要内容。在以知识为基础的新经济中,文化产业和其他产业中的创新将是社会经济发展的核心动力,对品牌、设计、外观等文化附加值的追求,推动了传统产业的升级。西部民族地区产业结构总体层次比较低,影响了产业经济效益的发挥,西部民族地区第一产业所占比重较大,作为我国现阶段经济发展的重要主力军的第二产业严重滞后,第三产业与东部相比也依然十分薄弱。在这种落后经济条件下,传统产业随着设计文化、包装文化、广告文化、形象文化和服装业、建筑、装饰等行业的发展,将增强商品经济的文化含量,可以促使产业结构升级,产业结构的升级也是扩大再生产的过程,必然会吸引大量资金参与。而东部发达地区具有雄厚的资金实力,这些资金可以用来促进西部民族地区文化产业对传统产业的升级,不仅为资本找到了更高的回报率,而且还加速了东部和西部民族地区的合作发展。

(二)区域合作中的资本流动

西部民族地区反贫困的最大难题就是经济发展的滞后。在经济发展的三驾马车:投资、消费、进出口中,消费在收入水平低下的西部民族地区很难成为促进经济增长的主要动力,而进出口对于作为内陆地区的西部民族地区不具备条件并且难以成为经济发展的方向,这样促进区域投资就成为西部民族地区发展经济的重要手段。

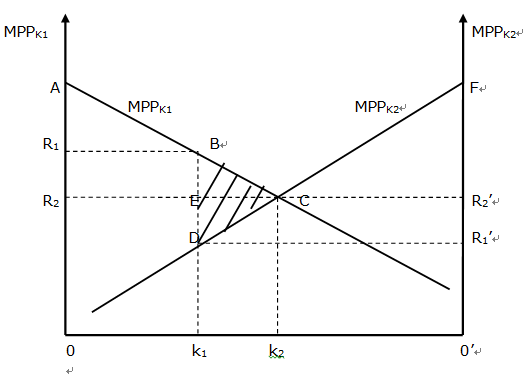

区域间的资本流动总是遵循一个原则,就是资本总是追求最高的预期收益率,落后地区和发达地区相比较,一般情况下资本是比较稀缺的,因此,资本在落后地区的预期收益率是比较高的,如果不考虑制度、文化等因素,从理论上讲资本具有从发达地区向落后地区流动的动力,资本流动的效应如下图1-2所示。

图1-2 资本流动的效应

图中左边表示西部民族地区对资本的需求,右边表示发达地区对资本的需求,市场上的资本总供给是00’。如果市场是完全竞争的,那么两地区的资本生产率(及其收益率)就应该相等,否则就存在动力使得资本从低效率的利用转向高效率的利用。由于西部民族地区的资本十分稀缺,根据供求原理假设其资本收益率为R1,发达地区的资本相对富裕,假设其资本收益率为R1’,没有资本流动的情况下西部民族地区的资本投入的产出为A0K1B,发达地区的资本投入的产出为FDK10’,由于西部民族地区和发达地区的资本收益存在差异,因此,资本会有动力从发达地区流向西部民族地区,直到两个地区收益率相等为止,此时,西部民族地区的资本投入的产出为A0K2C,发达地区的资本投入的产出为FCK20’,西部民族地区产出增加BK1K2C,发达地区产出减少DK1K2C,但是发达地区资本收益率增加了,总的来讲整个社会产出增加BDC。这也从理论上证明了政府在宏观经济管理时,促进资本流入西部民族地区是可以增进社会总福利的。

我们不否认西部民族地区对资本流入的制约因素,但我们更应深刻认识西部民族地区吸引资本流入的有利因素。

首先,人口规模的快速增长必然促使市场规模快速扩大,这是吸引投资的重要因素。一般情况下,在收入一定的条件下,人口是衡量市场规模的基本指标。随着多数地区“人口红利”的丧失,西部民族地区的人口比较优势就凸显。

西部民族地区的少数民族人口呈现增长趋势,根据中国人口普查结果,1964年,全国人口为5.94亿人,西部少数民族人口为3118万人;1982年全国人口为6.95亿人,西部少数民族人口为5161万人;1990年全国人口为11.34亿人,西部少数民族人口为6625万人;到2000年全国人口为12.66亿人,西部少数民族人口为7519万人。从1964至2000年,西部少数民族人口占全国人口比重从4.48%增加到5.94%。2010年第六次人口普查显示出少数民族人口十年年均增长0.67%,高于汉族0.11个百分点。由此可见,在每一时期,西部少数民族人口的增速高于全国人口增速的平均水平。西部少数民族人口占西部总人口的24%(2000),而全国少数民族人口仅占全国总人口的8%,由此可以推算西部民族地区人口增速要高于全国平均水平。

第二,从消费角度看,西部民族地区比其他地区具有吸引力。首先,西部民族地区消费倾向要比其他地区高。2009年西部、中部、东部地区的城镇居民消费性支出占居民可支配收入的比重分别为0.77、0.75、0.73,可以看出,西部城市要比东部和中部地区的消费倾向高;其次,从消费产品种类看,西部民族地区的工业品消费相对东部和中部地区少,具有较大的增长潜力,例如东、中、西部地区城镇居民家庭平均每百户年底家用汽车拥有量为8.02、1.75、2.79辆(2006),西部民族地区的数据更少。

第三,西部民族地区劳动力成本比较低,这是吸引外部资金的重要原因。西部民族地区工资水平比东部地区要低得多,2010年我国东部地区职工的年平均工资为42810元,西部地区职工年平均工资为33130元,西部民族地区发展水平低于西部平均水平,因此,可以推断比该数据更低 (表1-1) 。如果资金从东部流入西部民族地区,将大大降低资本在西部民族地区的投资生产的劳动力成本。

表1-1 2009-2010分地区的城镇非私营单位在岗职工年平均工资 单位:元

第四,西部民族地区资源丰富,对外部资本具有较强的吸引力。西部民族地区广泛分布在西部地区,西部少数民族人口和汉族人口混合居住,因此可以近似地认为西部民族地区就是西部总面积。如表1-2,西部主要工业资源蕴藏量和东部、中部地区相比较,石油储备高于东部,稍低于中部,天然气远远丰富于中部和东部,是全国天然气主要产地,煤炭和锰矿都高于东部和中部地区,铁矿蕴藏量虽然低于中部和东部,但差距都不大。从总体上看,西部民族地区工业资源比较丰富,这可以大大降低资源密集型企业在该地区发展的成本。从这个角度讲,投资资源密集型行业的资本具有很大动力进入西部民族地区。

(三)区域合作中的人口流动

西部民族地区劳动力具有自身的特点,也与中东部地区具有劳动力区域合作的基础。首先,西部民族地区可供流出的人口比较多。西部民族地区的面积,以内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西、云南、贵州、青海8省区计算,占西部面积的82.13%,占全国总面积的58.06%,因此西部民族地区的人口数据特征可以用西部的数据代替。2009年西部失业人口166万人,失业率为4.07%,中部地区和东部地区的失业率为4.06%和3.41%,可见西部民族地区失业人口比重比较大。由于失业率比较高,西部地区的人口更倾向于向东部地区流动。

第二,西部民族地区人口构成上看,比其他地区要年轻化,有利于人口区域合作。2000年全国人口平均预期寿命分别为70.12岁,少数民族为69.03岁。从2010年我国各地区各年龄段人口所占比重看,如表1-3,西部0-14岁人口所占比重超过西部和东部地区,而15-64岁人口占比、65岁以上人口占比都低于东部和西部地区,由此可见,西部人口比其他地区人口年轻,由此可推断,西部民族地区人口相对中部和东部地区要年轻化。一般情况下,老年人口不愿改变生活环境或工作环境,因此一个地区平均年龄越低,该地区的人口流动倾向就越高,西部民族地区人口年轻化使得其区域流动的可能性增强。

第三,西部民族地区与中部和东部劳动力就业从行业上看具有互补性。如表1-4所示,西部地区在农、林、牧、渔业和采矿业上劳动就业人数占据优势,民族地区这种优势更明显,而其他行业如制造业、金融业、房地产业、居民服务和其他服务业上西部就业人数明显要低,这反映了各地区产业优势的差异,西部民族地区与其他地区的这种互补性有利于区域劳动力的流动。

表1-4 2010年我国各地区城镇按行业分就业人口(单位:万人)

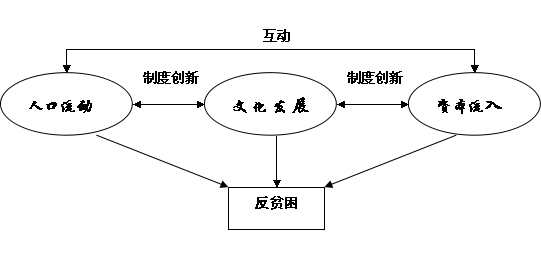

三、区域合作中的要素互动

西部民族地区反贫困区域合作的三个要素不是互相独立的,而是密不可分,互相促进的。根据西部民族地区自身的特点,文化发展是核心,人口流动是引擎,资本流入是动力,其中制度是润滑剂。具体关系如图1-3。

图1-3 西部民族地区反贫困区域协调机制

(一)人口流动是反贫困区域合作的引擎

在区域合作中,文化发展和资本流入都需要人的参与,都是以人为主体的。首先,人口流动可以促进文化的发展。西部民族地区人口流动到其他地区可以促使少数民族和其他民族文化的交流和融合。一方面可以增强少数民族对汉文化的理解和认同,加强不同少数民族之间的联系与相互认同。各民族之间的理解和认同,一般都是在不同民族间的交流和互动中形成的。各少数民族进入非民族地区之前,主要居住在本民族聚居区,与其他民族交往很少,彼此之间认识、理解不深。通过人口流动可以使众多的少数民族从不同的地区聚集在一起,为各少数民族之间的交往、理解和认同提供了条件,同时各民族之间文化也在交往、理解、认同的过程中得到了发展,尤其是与汉族的交流过程中促使各民族文化逐步市场化和现代化。

其次,人口流动可以增强汉族对少数民族的认识和尊重,吸引发达地区资本流向西部民族地区。改革开放之前,许多城市文化比较单一,许多汉族对少数民族的风俗习惯、尤其是对宗教不同的少数民族的生活习惯不了解。改革开放后,民族地区流动人口大量流向沿海城市,改变和丰富了沿海城市的文化内涵。各民族经营具有特色的餐饮业和土特产品的商业,通过各种方式向顾客显示民族文化特征,这具有商标的作用,使得发达地区人们对西部民族地区不断认识和了解。另一方面,各民族不同的标志、不同的服饰、不同的语言,在族内是一种认同,在民族或族群互动上则具有相互区分和识别的功能,极大地推动了中国城市多元文化的发展,使居住在城市的广大汉族群众真正认识到尊重少数民族及其文化,在此基础上发达地区的人们逐渐对西部民族地区的文化、经济、社会等感兴趣,从而促进其对西部民族地区的投资。

(二)以文化发展为核心的制度创新将大大促进人口流动和资本流入

英国著名经济管理学家德鲁克所说:“真正占主导地位的资源以及绝对具有决定意义的生产要素,既不是资本,也不是土地和劳动力,而是文化”。文化要素最重要的作用就是改善经济发展的制度环境,而制度是人口流动和资本流入的重要制约因素,因此文化的发展和人口流动与资本流入是紧密联系在一起的。

首先,西部民族地区文化的发展可以形成其特有的经济软环境,通过制度创新促进区域人口和资本的协调。西部民族地区的经济软环境和东部和中部地区有所不同,由于文化底蕴的不同,西部民族地区的价值观和社会制度都和中东部地区有明显的差异。社会学中的新制度学派将文化作为制度的载体,认为文化和文化限制等非正式制度对经济发展和社会进步具有重大影响。西部文化发展所形成的经济软环境促使西部民族地区非正式制度的建立,从而影响区域间人口和资本的协调。

西部民族地区非正式制度主要表现在民族意识形态和价值观上,西部民族文化在其民族意识形态和价值观的形成过程中起到了重要作用,西部民族文化传统作为一种民族内在的群体意识,体现在社会生活的方方面面,它通过对人们的行为选择的影响,对制度安排和制度创新产生直接和间接的作用。例如,西部某些少数民族具有“穿在银上”的观念,妇女会花上毕生心血编织一件挂满银饰的衣服,这种价值观直接影响经济发展。而文化的发展可以改变价值观,如果这些民族地区妇女认为“穿银饰”并不是一生的终极目标,比如自我实现的价值如果是“人人为我,我为人人”。那么,民族地区的经济环境和制度必然发生翻天覆地的变化;进而,其他地区的人才和资本就会流入民族地区,同时民族地区的人才也更容易融入发达的市场经济地区。

另外,文化传统对作为非正式制度的市场经济惯例也产生影响,改变流动人口的类型和资本流入的行业。例如,西部回族聚落主要散布在适宜农业的绿洲之上,由于伊斯兰教信仰中严格规定肉食的主要来源为牛羊肉,这种文化背景使他们选择了绿洲耕牧型生计方式。在这种绿洲耕牧型经济软环境下,西部回族传统商业的经营对象大多以畜产品为主,收集牧区的羊毛、皮革、和草原上的珍稀野生动物,贩卖给其他地区,逐步形成西部回族自己的市场经济惯例。这种营生对于擅长牧业的回民而言很容易就变成本民族特色产业。在这种经济环境下,人口流出和资本流入都会受到文化的影响。

由此可见,文化的发展可以促使经济软环境——价值观和社会制度的变迁,导致人口流动和资本流动的环境发生变化,从而影响区域合作。

第二,文化的发展促使创新机制形成,创新机制将改变人口流动和资本流入的环境。在区域经济的创新机制形成过程中,文化不仅是区域创新的重要方面,而且是区域创新的源泉,是区域技术创新、制度创新和管理创新的基础。区域文化创新推动着区域发展,文化创新通常伴随着创新精神、创新意识与创新思维的培育,这为区域创新提供精神动力和智力支持,并突破阻碍区域创新的文化因素和文化环境,从而影响区域创新的主体——人,增进区域创新的活力,提高区域创新的能力,优化区域创新的模式,进而促进区域技术创新、管理创新、制度创新,以促使区域经济的可持续发展。

(三)资本流入可以促进西部民族地区的文化发展和人口流动

一方面,随着资本的持续流入,其对西部民族地区的经济具有重大促进作用,从而改变文化思想观念。大量的资本流入补充了西部民族地区的建设资金,改善西部民族地区经济发展的硬环境,为西部民族地区扩大再生产创造条件。同时外部企业的投资设厂将带来了国际上和国内的先进的技术和管理理念,不仅可以提高西部民族地区劳动力的素质,还将改善经济发展的软环境。这将大大促进西部民族地区经济的快速发展。市场经济的发展必然促使人们的思想意识变得更加开放,文化的发展将沿着更现代化的方向发展,因此,外部资本的流入会影响西部民族文化的发展。

另一方面,资本的流入会促使劳动人口的流动。首先,资本的流入会带来先进的技术的观念,势必会培养与之适应的人才,因此,随着资本的流入,西部民族地区劳动力的素质将有所提高,这部分劳动力将具有更强的竞争力,由于同样的劳动力在东部沿海地区的报酬更高,素质提高的具有竞争力的劳动力将流动到东部发达地区,因此资本流入会带来人口流动的效应。其次,资本的流入会促进现代化机械大生产的发展,虽然在资本流入的过程中增加了许多就业机会,但是增加的就业机会不仅仅提供给西部民族地区的劳动力,其他发达地区的劳动力也参与到就业竞争中,而同时自动化的生产也导致技术水平低下的劳动者面临失业的困境,这对于文化素质不高的西部民族地区的劳动力是不利的,因此资本的流入必然促使这方面的人口流向其他劳动力匮乏的地区。

(四)制度是上述要素充分发挥作用的润滑剂

在中国反贫困的区域合作中,形成的制度性模式主要有三种:第一种是对口支援模式,即各级政府出面,组织经济文化相对发达的各省、市,具体地对某个或者某几个经济文化相对落后的地区的援助模式。我国各发达地区对西部少数民族地区的对口支援,主要通过支援资金、物资、人力的途径来开展。第二种是生态移民扶贫模式,这种模式是组织一些生产、生活条件非常差的贫困人口,到生存条件比较好的大片荒地上进行开发性生产,重新创建家园,改善自己的生活、生产条件的扶贫模式。第三种是以工代赈扶贫模式,以工代赈是以救济为手段,以加强贫困地区的基础设施为内容,以缓解和最终消除贫困为目的,通过采取投入实物和资金的方式,使贫困地区的基础设施条件得以根本改善,为其经济发展创造一个相对优越的外部环境。它是救济与建设的结合和统一,救济对象通过参加必要的社会公共工程的建设而获得赈灾物资和资金。

第一种模式在四川省“5·12”地震的灾后重建中得到应用,对口支援方和被支援方都制定了相应的规章制度来促进灾区尽快摆脱贫困。这种模式规定了区域协作的空间范围,属于综合性的模式,即通过该模式相关制度安排,促进劳动力、资本、文化要素的区域协调,从而达到反贫困的目的。第二种模式和第三种模式也是区域协作普遍应用的模式,在区域合作的内容上比第一种模式更具体,第二种模式侧重劳动力人口的流动,而第三种侧重资本流入。在市场经济条件下,劳动力、资本、文化要素的区域协调一直在发生,但三种制度化的模式促使这些要素更通畅地在区域间协调,因此制度在区域合作中具有不可轻视的重要作用。

四、区域合作反贫困的制度创新思路

欲使区域合作在西部民族地区反贫困中发挥更大作用,关键在于制度创新。

(一)通过区域合作改善西部民族地区反贫困的软环境

西部民族地区反贫困的环境包括软环境和硬环境,软环境包括制度、文化等因素,硬环境主要是包括基础设施建设。当下我国的区域协作,更加重视西部民族地区反贫困的硬环境,因为改变硬环境主要进行人力和资本的投入就可以办到,这也是短期最见成效的模式,而区域合作的软环境建设相对要弱一些,采取的方式主要是教育扶贫。

西部民族地区劳动力存在文化贫困,由于文化程度偏低,观念上比较保守,对知识的渴求不强而导致劳动力素质低下,欲克服和扭转贫困地区劳动力素质与经济发展需求严重脱节的局面,除了要加强基础教育之外,还要不定期地对从业人员进行在职培训。在西部民族地区广泛设立各种成人夜校、职业教育,尤其是职业技术培训,能够短期内培育有技术、懂协调、有创新精神的人才。通过区域合作不断加大教育投入,提高劳动力的知识素质、道德素质、能力素质以及技术素质,从而推动西部民族地区贫困人口观念的转变,从而使民族文化向积极向上的方向发展。

除了教育扶贫外,区域合作中改善西部民族地区反贫困的软环境的有效方法,还有科技扶贫。科技扶贫就是在民族贫困地区建立科技服务体系,促使地区科技水平的提高,从而改善人们生活水平。这种模式当下在西部民族地区的区域合作中,采用得较很少,只在经济发展到一定程度的西部民族地区,才建有科技服务体系。科技扶贫可以提高民族贫困地区的科技水平,通过科技发展消除民族贫困地区人们封建迷信思想和落后消极民族文化对经济的制约,从而改变西部民族地区反贫困的文化环境,促进经济发展。

(二)促进各民族文化融入到市场经济环境中,从而促进区域合作

文化可以促使市场经济发展,也可以阻碍市场经济发展,例如,老子的“无为而治”的思想就阻碍了中国市场经济的发展。西部民族地区反贫困,建立市场经济制度是重要的手段,而在发展市场经济的过程中,由于西部地区少数民族地区相对封闭,各民族文化对市场经济制度的建立没有起到积极作用,反而在各个方面阻碍其发展进程,例如西部民族地区“集体目标高于个人追求”、“利益平均化”等文化思想在一定程度上阻碍了市场经济的发展,而西部民族地区要想和其他地区合作协调,首先就必须建立一个与其他地区接轨的经济制度——市场经济制度。改革开放以来,西部地区逐步建立起市场经济制度,但民族地区由于文化意识局限,部分地区还处于自给自足的经济状态,很少与外部经济体往来,市场化的速度比较慢。因此,促进区域合作,必然要促进市场经济的发展,而在民族地区建立完善的市场经济体制,必须改良部分阻碍经济发展的民族文化。

改良民族文化不是一件容易的事情,因为文化的形成本身就具有历史性和时间性,因此要改变文化也必须具备时间这个前提条件,通过潜移默化的方式,影响文化的发展和形成。具体来讲,就是鼓励民族地区经济体与汉族经济发达地区增加经济往来,把市场经济文化逐步移入少数民族地区,从这一点上看,区域合作与市场经济制度的建立是相互作用、互相促进的。只有真正建立其市场经济制度,民族地区与其他经济发达地区才可以通过区域协作促进资金、人才的流动,才能最大化的促进区域经济协调,从而加速反贫困步伐。

(三)改善区域合作的制度环境

无论上述的哪种模式在改善西部民族地区反贫困的环境上都非常有效,但是在具体操作上仍然存在很多问题。在扶贫的过程中,不能仅仅考虑资本、人才的区域合作,制度的重建或规范也十分重要。促进劳动人口和资本的区域合作重点,应该放在制度规范上。形成政府推动、企业主体、各方参与、市场运作、集成优势、互利共赢的区域合作模式。

政府推动的手段,主要是制定区域合作规则和制度,降低合作风险与交易费用,提高合作各方的投资回报预期和合作项目的成功率。具体包括两方面:

一方面,搭建反贫困的区域合作平台。“泛珠三角区域经贸合作洽谈会”就不仅是促进泛珠三角区域合作的有效平台,而且是促进西部民族地区反贫困的重要平台。另一方面,区域合作的各地区要制定区域合作的长期规划,并以制度作为规范来保证规划的实施。只有制定保证区域合作的规划实施的制度,资金和劳动力才能对区域合作有信心,政府的引导才能促进市场力量发挥,例如,在四川“5·12”地震灾后重建中,对口支援的各方都制定了保证长期支援计划实施的规章制度,使得灾后重建井然有序地进行,同时带动了市场上资金和劳动力的区域协作。

许彦,中共四川省委党校经济学教研部主任、博士、副教授。本文来源于许彦主持的2008年国家社科基金西部项目《西部民族地区反贫困的路径选择和制度创新》(已结项)的部分研究成果。

贫困原因很多,本文支持波士顿大学的乌德亚·瓦格尔博士观点,即将贫困分为三个层面,一是收入贫困,二是能力贫困,三是权利(机会)贫困。

许彦,中共四川省委党校经济学教研部主任、博士、副教授。本文来源于许彦主持的2008年国家社科基金西部项目《西部民族地区反贫困的路径选择和制度创新》(已结项)的部分研究成果。

贫困原因很多,本文支持波士顿大学的乌德亚·瓦格尔博士观点,即将贫困分为三个层面,一是收入贫困,二是能力贫困,三是权利(机会)贫困。

刘华富,尹志超. 西部民族地区金融发展问题研究[J].西华大学学报(哲学社会科学版), 2006(4),

西部地区少数民族人口占全国比重超过70%,因此用全国少数民族数据可以反映西部少数民族的特点

窦开龙:《西部民族地区青年人才资源流失状况及对策分析》,《西北第二民族学院学报(哲学社会科学版)》2008年第2期,第82-84页。

吴绍琪. 西部民族地区发展文化产业的路径研究[J]. 贵州民族研究, 2008(1)

李再勇. 西部民族地区发展旅游业的经济学思考[J] .当代贵州,2003(5)

- 省社科联召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育会

- 湖南省社科联九届二次常委会会议召开

- 2025年湖南省社会科学普及主题活动周启动

- 240余项湖南社科普及活动清单来啦!等你来解锁……

- 倒计时1天!湖南省社科普及主题活动周明日启动

- 倒计时2天! 湖南省社会科学普及主题活动周即将启幕

- 湖南省社科普及读物专区在湖南图书馆亮相

- 省社科联开展“书香润社科·青春担使命”“五四”青年主题读书分享会

- 2025年永州市社科普及活动周启动

- 娄底市社科理论界学习贯彻《习近平文化思想学习纲要》座谈会召开

- 《常德通史》编纂工作委员会召开第一次全体会议

- 湖南省周敦颐理学文化研究会召开成立大会暨周敦颐理学思想学术研讨会

- 湘潭市社科联到会祝贺湖南科技大学科学技术现代化研究院揭牌成立

- 湘潭市社科联赴湘潭医卫职业技术学院调研立项课题推进情况

- 湘潭市社科联开展“我爱湘潭我的家”志愿服务活动

- 张家界市社会科学界联合会第七届委员会第三次全体会议召开